PRISME Côte d’Ivoire

Dernière mise à jour le 26 novembre 2025

L’essentiel sur PRISME Côte d’Ivoire

PRISME Côte d’Ivoire s’articule principalement autour du Centre de méthodologie et de Gestion international MEREVA, qui réunit le centre de recherche PAC-CI à Abidjan en Côte d’Ivoire et l’équipe GHIGS du Centre U1219 Bordeaux Population Health en France.

- Acteurs clefs : PAC-CI, GHIGS, MSHP, MESRS, MFB, Inserm, ANRS MIE, université de Bordeaux, IRD, ambassade de France en Côte d’Ivoire

- Actions principales : identifier les priorités de recherche, soutenir la mise en œuvre de projets, dynamiser la recherche collaborative, développer les compétences des chercheurs et techniciens, contribuer à la gestion des crises sanitaires, formuler des recommandations de santé publique

- Priorités de recherche : VIH et maladies associées, tuberculose, maladies infectieuses à potentiel épidémique menaçant, santé globale, cancers, santé materno-infantile

MSHP : Ministère ivoirien de la Santé, de l’Hygiène Public et de la couverture maladie universelle ; MESRS : Ministère ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; MFB : Ministère ivoirien des Finances et du Budget

En savoir plus sur le réseau internationalEn bref

Date de création

1996

Responsables

Dr Raoul Moh (Responsable PRISME CI), Dr Renaud Becquet (référent France)

Hébergement physique du partenariat

PAC-CI, Abidjan, Côte d’Ivoire et équipe GHIGS du Centre U1219 Bordeaux Population Health, France

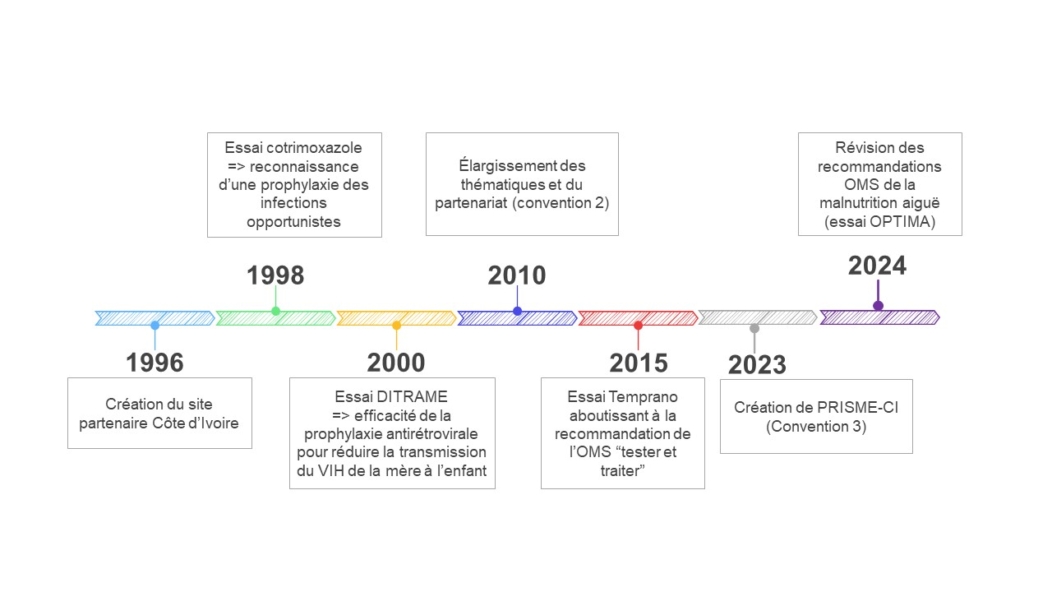

Genèse du partenariat

En 1996, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire (représenté par le MSHP et le MEF), l’ambassade de France en Côte d’Ivoire et l’ANRS ont convenu par la signature d’un accord-cadre d’une collaboration en matière de recherche scientifique dans le domaine du VIH/sida. Ce fut la naissance du Site partenaire ANRS de Côte d’Ivoire. Cet accord a défini le cadre d’un programme scientifique nommé « Programme PAC-CI », hébergé par l’association PAC-CI à partir de 2009.

En 2010, l’accord-cadre a été renouvelé pour élargir le champ des recherches à l’ensemble des maladies infectieuses et associer trois partenaires supplémentaires : le ministère ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESRS), l’université de Bordeaux et l’Inserm. La même année est créé le Centre de méthodologie et de gestion MEREVA, une plateforme franco-ivoirienne de gestion de projets aujourd’hui coordonnée par l’association PAC-CI et l’équipe GHiGS du Centre Population Health Research (sous tutelle Inserm/IRD/Université de Bordeaux).

En 2023, l’ANRS MIE, l’Inserm, l’université de Bordeaux, l’IRD, le MSHP, le MESRS, le MEF, l’association PAC-CI et l’ambassade de France en Côte d’Ivoire ont souhaité renforcer leur partenariat en signant un accord visant à la mise en place d’une Plateforme de Recherche Internationale en Santé Mondiale (PRISME). Cette nouvelle modalité de partenariat s’inscrit au cœur des enjeux de santé mondiale afin de poursuivre les efforts déjà menés autour de grandes pandémies et développer des stratégies de préparation et de riposte adaptées aux émergences et réémergences des épidémies.

L’association PAC-CI, l’équipe GHiGS et le CMG MEREVA

L’association PAC-CI, basée au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville à Abidjan, est un centre de recherche avec un statut d’ONG. Elle a pour missions de mener des activités de recherche sur le VIH/sida et les maladies infectieuses dont les résultats seraient utiles aux populations affectées et de promouvoir la formation de chercheurs issus des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) à la recherche médicale. PAC-CI s’inscrit dans une approche multidisciplinaire, mobilisant les sciences cliniques, l’épidémiologie, la santé publique, la biologie, la démographie, la sociologie, l’anthropologie, l’économie appliquée ou encore la modélisation statistique.

L’équipe GHiGS (Global Health in the Global South) est une unité de recherche sous la tutelle Inserm, IRD et université de Bordeaux, qui est basée au Centre de Recherche Bordeaux Population Health. Les objectifs de l’équipe GHiGS sont de produire des données sur les maladies touchant le Sud, leur épidémiologie, leurs facteurs de risque et leurs conséquences dans le but d’utiliser ces résultats pour concevoir et évaluer des interventions novatrices, efficaces, équitables et durables, pour l’individu et la population, et contribuer au progrès de la santé mondiale.

L’association PAC-CI et l’équipe GHiGS coordonnent conjointement le centre de méthodologie et de gestion (CMG) MEREVA, une plateforme franco-ivoirienne de gestion de projets. Cette plateforme est capable d’accueillir et former des chercheurs en maladies infectieuses et de développer le montage, la coordination et le suivi de projets de recherche internationaux, favorisés par un dispositif d’ingénierie spécifique franco-ivoirien. MEREVA joue un rôle central dans la réalisation de la très grande majorité des études mises en œuvre par les équipes de recherche franco-ivoiriennes dans les PRFI.

Les dates clés de la collaboration franco-ivoirienne

Gouvernance du partenariat et collaborateurs

Responsable PRISME Côte d’Ivoire : Dr MOH Raoul

PAC-CI, Abidjan, Côte d’Ivoire

Référent France : Dr BECQUET Renaud

Équipe GHIGS – Centre U1219 Bordeaux Population Health, France Bordeaux, France

Présidente du comité de pilotage stratégique : Pr N’DRI-YOMAN Thérèse

PAC-CI, Abidjan, Côte d’Ivoire

Avant la création de PRISME Côte d’Ivoire, le Site partenaire Côte d’Ivoire fut précédemment coordonné par : Dr Xavier ANGLARET (coordinateur France), Pr Thérèse N’DRI YOMAN (coordinatrice Côte d’Ivoire).

Les collaborateurs (liste non exhaustive)

De nombreux partenaires tels que des universités, des ONG, des ministères, des institutions de recherche, des structures de santé ou des acteurs communautaires sont en lien avec l’association PAC-CI et l’équipe GHiGS à travers PRISME Côte d’Ivoire. On trouve également d’autres partenariats institutionnels, financiers ou sur projet.

Les principales activités du partenariat

- Identifier des priorités de recherche, depuis la définition des projets à la valorisation des résultats, pour contribuer à l’élaboration de politiques de santé publique et de recommandations internationales

- Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de projets

- Organiser des évènements et rencontres scientifiques pour dynamiser la recherche collaborative

- Développer les compétences des chercheurs et des techniciens à l’échelle nationale, régionale et continentale, à travers les projets de recherche, le développement de formations certifiantes et diplômantes ou encore l’encadrement d’étudiants niveau Master et Doctorat

- Contribuer à la gestion des crises sanitaires dans la préparation et la réponse aux épidémies émergentes et ré-émergentes

Evolution des axes de recherche

Les premières recherches menées dans le cadre de la collaboration franco-ivoirienne ont d’abord porté sur l’infection par le VIH, puis ont progressivement été étendues aux hépatites virales, à la tuberculose, aux maladies infectieuses à potentiel épidémique menaçant et à la santé maternelle et infantile, dans une démarche de plus en plus orientée « santé globale ». Le champ de la recherche a d’abord été clinique, épidémiologique et biologique, puis s’est ouvert également à l’économie de la santé, la socio-anthropologie et la modélisation statistique.

Recherche sur le VIH

Parmi les recherches phares menées autour du VIH, on peut citer l’essai pionnier Cotrimo-CI mené en 1999 qui a démontré l’efficacité de la prophylaxie par cotrimoxazole pour prévenir les infections opportunistes précoces chez les personnes vivant avec le VIH. Dans les années 2010, l’essai TEMPRANO a permis de prouver que l’administration précoce d’antirétroviraux améliore les résultats de santé. Cet essai a influencé les recommandations mondiales pour la prise en charge du VIH.

De nombreuses recherches ont étudié les stratégies de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, avec par exemple l’essai Ditrame qui a montré l’efficacité de la prophylaxie antirétrovirale pour réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant la grossesse et l’allaitement. Aujourd’hui, les recherches sur le VIH s’orientent vers les populations à risque, les nouvelles stratégies de traitement, les pathologies malignes comme le cancer du col de l’utérus et l’appui aux programmes de prévention.

Recherche sur la tuberculose et les hépatites virales

Les recherches menées sur la tuberculose et les hépatites virales ont permis de mieux comprendre la co-infection VIH/tuberculose et d’identifier des stratégies de prise en charge des hépatites virales B et C en Afrique de l’Ouest. Les recherches sur la tuberculose sont désormais élargies à toute la population, avec un intérêt particulier pour la méningite tuberculeuse et l’amélioration du diagnostic chez l’enfant. Quant aux recherches sur les hépatites virales, elles se poursuivent autour de l’amélioration des traitements, du diagnostic et de la prévention dans les populations vulnérables.

Recherche sur Ebola

Pour contribuer aux efforts de lutte contre l’épidémie d’Ebola en 2014-2015, les équipes de recherche se sont mobilisées à travers l’essai clinique JIKI, mené en Guinée, qui a permis de tester des traitements potentiels. Afin d’améliorer les réponses face aux épidémies virales dans la région, des recherches se poursuivent, au-delà d’Ebola, sur la transmission et la prise en charge d’autres fièvres hémorragiques.

Recherche sur la santé materno-infantile

Les projets de recherche sur la santé materno-infantile se sont concentrées principalement sur l’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et des jeunes enfants, en particulier dans les contextes d’épidémies. Ces projets incluent des études sur les vaccins, la nutrition et la prévention des infections. En 2023, les résultats de l’essai OptiMA-RDC (un sur la prise en charge, l’autre sur l’optimisation du dosage) ont ainsi permis la révision des recommandations internationales de l’OMS sur la prise en charge de la malnutrition aiguë.

Priorités des recherches actuelles

Les grands axes de recherche prioritaires identifiés (non exhaustifs et évolutifs) sont les suivants :

- Prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)

- Évaluation des traitements injectables longue durée (Cabotegravir + Rilpivirine)

- Impact du vieillissement sur les PVVIH en Afrique subsaharienne

- Prévention des maladies cardiovasculaires liées au VIH

- Santé maternelle et infantile

- Réduction de la mortalité maternelle et infantile

- Études via cohortes observationnelles et essais cliniques communautaires

- Élimination du VIH, de la syphilis et de l’hépatite B

- Cancer du col et maladies infectieuses à potentiel cancérigène

- Impact du changement climatique sur les maladies infectieuses

L’apport de PRISME Côte d’Ivoire

Grâce au soutien des acteurs du Site partenaire Côte d’Ivoire depuis 1996, puis de PRISME Côte d’Ivoire depuis 2023, l’association PAC-CI, en étroite collaboration avec l’équipe GHiGS, est devenue un acteur majeur dans le domaine de la recherche en santé, avec des projets de recherche sur l’épidémie du VIH/sida, les hépatites virales, la santé maternelle et infantile, la tuberculose, et plus récemment les maladies infectieuses à potentiel endémique, dans les PRFI.

À travers le CMG MEREVA, soutenu par PRISME Côte d’Ivoire, l’association PAC-CI et l’équipe GHIGS proposent un dispositif d’ingénierie scientifique qui permet d’assurer la gestion autonome d’études de grandes envergures. Par ailleurs, ce dispositif contribue depuis de nombreuses années à la formation de chercheurs issus des PRFI, notamment en méthodologie de recherche, améliorant ainsi les compétences locales pour répondre aux enjeux de santé publique des pays.

Les recherches menées par les équipes franco-ivoiriennes, bénéficiant notamment de l’appui technique, humain et financier de PRISME Côte d’Ivoire, ont joué un rôle central dans la gestion des maladies infectieuses en Côte d’Ivoire et dans la région, participant à l’élaboration de politiques de santé publique et de recommandations internationales. Depuis près de 30 ans, les acteurs de PRISME Côte d’Ivoire contribuent aux recommandations de l’OMS pour la prise en charge des patients, améliorant ainsi leur qualité de vie.

Depuis presque 20 ans, PAC-CI et GHiGS, avec les acteurs de PRISME, ont développé un vaste réseau de partenaires, permettant ainsi chaque année la mise en œuvre de plus de 30 recherches menées dans plus de 30 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe.

Avec l’appui de PRISME, PAC-CI et GHiGS continuent à s’adapter aux nouveaux défis sanitaires en Afrique de l’Ouest et au-delà, notamment face à l’émergence de nouvelles épidémies et dans la lutte contre les maladies chroniques.